第三课 古代政治制度的成熟

第四课 专制集权的不断加强

一、中央官制的确定及其演变

1、秦朝:确立了丞相制,位高权重。(集决策司法行政于一身)

2、汉朝:内外朝制度,牵制宰相

3、魏晋:形成三省制,但权力分配未定型

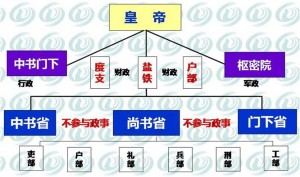

4、隋唐:三省六部制

(1)内容:相权一分为三,各司其职;中书起草,门下可驳回、补充

(2)特点:分割相权,分工明确;互相牵制,互相配合

(3)作用(影响):

a相权分割,有利于集中皇权。

b分工明确配合,提高行政效率。

c三种权力的分解、牵制、配合,重大创造,此后历朝基本沿袭。

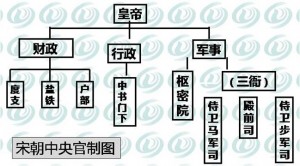

5、宋朝:二府三司制

(1)内容:a三省长官基本不参与政事

b另设置“中书门下”,负责行政权。

c枢密院负责发兵权,“三衙”负责统兵权

d三司负责财权

(2)特点作用:相权进一步分割,皇权集中。

6、元朝:废三省,实行一省制。相权过大,元朝灭亡原因之一。

7、明朝:(1)明太祖:a废中书省,废丞相制,皇帝直接掌管六部。

b设殿阁大学士,仅充当顾问,帮皇帝处理政务但不参与决策。

(2)明成祖:

设立内阁(参与决策),权力愈大,但仅是为皇帝提供顾问的内侍机构。(不是国家法定中央一级行政机构)

影响:专制皇权发展到了新的高度,君主专制进一步加强。

8、清朝:

清初:(1)议政王大臣会议决策(少数贵族集体领导),皇权受限。

(2)雍正帝设立军机处,级别低,简化手续、行事快捷,听命于皇帝。

影响:a皇权高度发展,达到顶峰;b行政效率提高。

中国古代政治制度演变的特点之一:君权和相权不断斗争,相权不断削弱,皇权不断加强。

二、地方行政制度的演变(中央集权与地方分权的斗争)

1、西汉前期的分权集权:①汉高祖巩固政权:实行郡国并行制,但出现了“封国问题”,封国割据叛乱。

②汉景帝集权:a“削藩”土地;b平定“七国之乱”,将其军事、政治收归中央

③汉武帝:a颁布“推恩令”b设置刺史监察地方;c酎金夺爵。

2、魏晋南北朝:国家大分裂

3、唐朝中叶至五代十国时期的割据分裂:

唐朝设藩镇(节度使)→“安史之乱“和藩镇割据局面出现→五代十国分裂局面形成

4、宋初:中央集权的强化

集权措施:在中央措施:三衙枢密院,兵权互牵制;三分宰相权,财政属三司。

在地方措施:州郡属中央,设通判监视;文臣任知州,财赋运京师。

宋初集权特点:a分散权力;b重文轻武;c消除根基;

评价宋初加强中央集权的措施

利:改变了长期藩镇割据的分裂局面,基本解决了中央与地方的矛盾;

弊:造成“三冗”“两积”的后患。

5、元朝(补充)

措施:在地方实行行省制度

影响:加强中央集权,巩固统一。是中国地方省制的开端,影响深远。

三、选官制度的演变

演变过程:

(一)以军功授官爵为主的选官制度:战国、秦、汉初

(二)以举荐为主的选官制度:汉武帝察举制和征辟制

(三)以门第世袭为主的选官制度:东汉末至魏晋时期的九品中正制度

(四)以考试为主的选官制度:隋唐以后科举制

1、科举制的演变过程

(1)隋唐时期:形成完善;(2)宋代:更加重视;(3)明清:八股取士

2、评价:

积极:为官僚队伍提供素质较高的人才,扩大统治基础。有利于政治稳定,国家繁荣。

消极:到明清时期,束缚思想的工具,阻碍社会发展。

四、监察与谏议制度

1、目的:保证官僚队伍的廉洁和效率,维护专制统治。

2、监察制度演变过程:秦:御史大夫;汉:刺史;宋:通判;眀清:都察院、监察御史、按察使司

3、谏议制度演变过程:唐:门下省;宋:谏院

4、评价:积极:整顿吏治、打击地方割据势力,维护中央集权、谏正皇帝过失,防止决策失误。

消极:不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和抵消现象。

五、君主专制制度的加强对中国社会发展的影响:

1、积极:有利于统一的多民族国家稳定与巩固、经济发展和文化繁荣;

2、消极:扼杀社会创造力和活力,阻碍社会发展进步,落后时代发展潮流。

3、总趋势:君权日益加强,相权日益削弱直至被废除。

六、中国古代政治制度的特点:

1)中国政治制度历史经过两千多年发展过程,从未中断,源流分明,沿革清晰,线索突出。

2)中国古代基本的政治制度是专制主义制度中央集权制度,其最大特点是权力高度集中,以至高无上的皇权为核心。

3)一直存在皇权与相权、中央与地方的矛盾,但专制主义制度和中央集权制度发展的趋势不断加强,建立起完备的中枢权利机构、地方权力机构和官僚队伍。中央在对地方的斗争中占据上风,矛盾最终在北宋解决;皇权在对相权的斗争中不断强化,矛盾在明朝解决。

4)分权是加强中央集权最重要的手段,但到明清时期皇权空前强化。

5)人治高于法制。